C’est un quasi inconnu alors qu’il a composé pour david guetta nombre des plus gros tubes des dix dernières années, dont « I gotta feeling » des Black Eyed Peas. Comment Fred Rister est-il passé de son salon de coiffure du nord aux studios de Los Angeles ? Histoire secrète du ch’ti qui fabrique des hits.

Si une seule anecdote devait résumer la vie de Fred Rister, ce serait celle-ci. En 2010, David Guetta est invité à faire la clôture du Super Bowl, l’événement sportif le plus suivi aux Etats-Unis. Il débarque au stade en limousine, accompagné de quelques rares proches, dont son agent, les Black Eyed Peas et son compositeur Rister, qui raconte : « Je fermais la marche, car j’aime toujours me mettre en retrait.

Faire un pas en arrière permet d’apprécier ce qu’on vit. Le seul problème, c’est que quand on est arrivés aux loges des artistes, et alors que j’avais le même badge que tout le monde, le mec de la sécurité m’a bloqué avec son bras, et m’a dit : “Toi tu ne rentres pas, et ne discute pas.” » Rister reste dans le couloir, fume des clopes, discute avec les gens qui passent. La soirée s’étire sur trois, quatre heures. A un moment, Guetta et les Black Eyed Peas jouent « I Gotta Feeling », son titre à lui, celui dont il avait enregistré la première démo dans son studio au fond de son jardin. Comprenant son erreur, le vigile finit par ouvrir le rideau et lui faire signe de passer backstage. Nullement vexé, Fred décline : « Je suis dans l’ombre jusqu’au bout. Je n’ai jamais été du genre à vouloir rappeler qui je suis. Je suis un artisan de la musique, pas une star ; quelqu’un qui crée des petites chansons, pas des tubes… ».

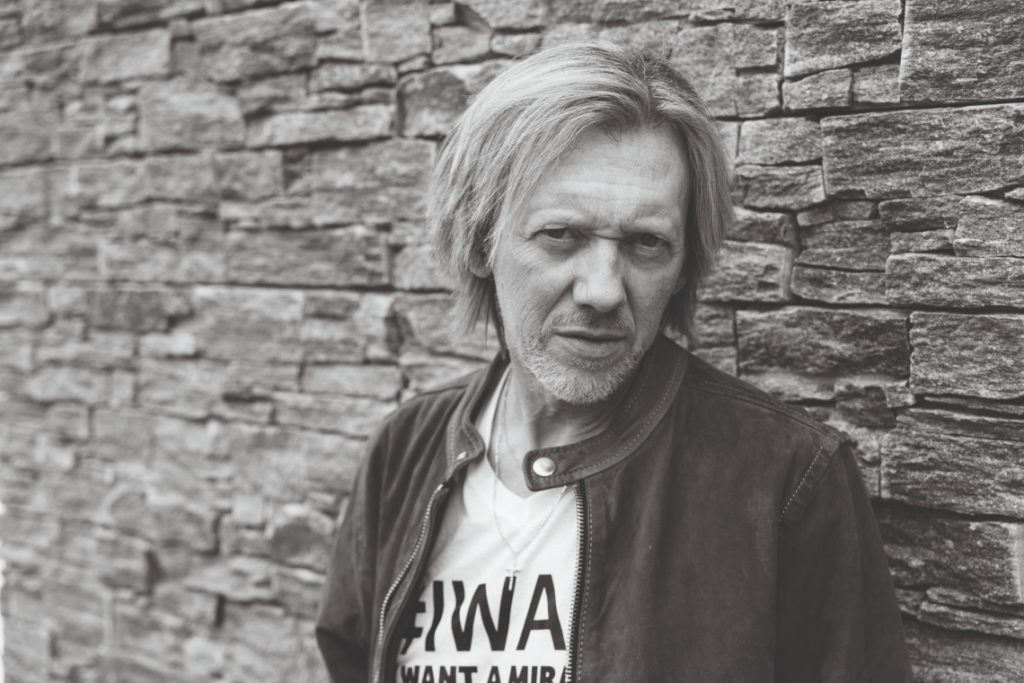

Ainsi est Rister : dans le clip de « I Gotta Feeling », on voit Guetta faire le clown en blouson rouge – lui ne s’était même pas rendu sur le tournage. Durant l’heure et demie que nous passerons ensemble pour l’interviewer, on sera frappé par sa gentillesse et son humilité, des qualités pas si courantes dans un milieu où sont légion les grossiers personnages à la Kavinsky. Resté longtemps discret, Rister a décidé de s’afficher publiquement pour la première fois. Pour de futiles raisons de narcissisme ? Pas vraiment : atteint de son neuvième cancer en trente ans, ses jours sont comptés. Il sort à cette occasion un single solo, « I Want A Miracle », et une étonnante autobiographie, Faire danser les gens, dont tous les droits seront reversés à une association pour la recherche contre la maladie. Dans les télés qu’il a faites ces derniers temps, on ne lui parlait que de sa santé.

La critique musicale peut-elle remplacer l’oncologie le temps d’un article ? Nous voulions, nous, le rencontrer pour en connaître plus sur les coulisses de l’industrie du mainstream – et lui faire passer une radio de sa carrière.

RADIOS PIRATES

Frédéric Riesterer (son vrai nom) naît en 1961. A Saint-Pol-sur-Mer, où il grandit, il reçoit « une éducation rude dans un environnement rude ». D’origine allemande, son père est un ancien footballeur (latéral droit à Roubaix). Sa mère vend des cravates aux Nouvelles Galeries de Dunkerque. Un jour, alors qu’il a 7 ans, on l’emmène manger une glace sur la digue de Malo-les-Bains. Dans son survêt’ Adidas bordeaux, le bambin a une révélation : « J’ai entendu une musique divine, à l’orgue quasi funéraire : c’était “A Whiter Shade of Pale” de Procol Harum qui sortait d’un café, probablement d’un juke-box, peut-être d’un Wurlitzer. Il s’est passé en moi quelque chose d’anormal pour un enfant de mon âge. Cette chanson me transperce le corps, le coeur, les larmes me montent aux yeux, je m’en souviens comme si c’était hier… C’est l’élément déclencheur, le fil conducteur de tout ce qui suivra dans ma vie. »

Si son père aime jouer de l’accordéon lors des fêtes de famille, le petit Fred a des goûts plus pointus. « Passionné de musiques tous azimuts », il écoute les radios pirates, achète plein de disques, reçoit des instruments à Noël, se fabrique une batterie avec des bidons de lessive, essaie de retrouver les airs qu’il aime sur son orgue électrique.

N’étant pas un enfant de la balle à la Thomas Dutronc, comment pourrait-il faire de sa passion un métier ? Autour de lui, les jeunes deviennent chaudronniers ou soudeurs. Quand, au collège catho La Salle de Coudekerque-Branche, le père Francis lui demande ce qu’il veut faire de sa vie et qu’il répond « disquaire », toute la classe se gondole. Là-dessus, il lui faut trouver une orientation professionnelle. Ne coupons pas les cheveux en quatre : ce sera coiffeur. Parallèlement à ses activités de merlan au salon Coiffure Séduction de Dunkerque, Rister est pour la deuxième fois touché par la grâce, cette fois en club : il a 18 ans et est prêt à tout pour aller au Stardust à La Panne en Belgique. La boîte est à une vingtaine de kilomètres de chez eux ? Pas de problème : ses amis et lui y vont parfois à pied, qu’il vente ou qu’il pleuve. Piste aux dalles lumineuses, enceintes Cerwin Vega, diapositives de Manhattan et boules à facettes, on se croirait dans La Fièvre du samedi soir.

Timide, Fred s’identifie moins à Tony Manero qu’au DJ, alors déconsidéré : « Mes copains allaient au Stardust pour la danse et les filles. Et moi j’y allais… pour le DJ. C’était obsessionnel : il fallait que je m’assoie devant sa cabine, que j’absorbe ses paroles, que je mémorise ses gestes. Etre DJ, à cette époque-là, c’était masquer une certaine timidité, mais en même temps faire danser les filles. Et le fait qu’elles dansent sur votre musique, c’est presque un flirt, voire plus. C’était un métier de puceau – même si ça a beaucoup changé, depuis ! » On était loin, alors, des soirées F*** Me I’m Famous de David et Cathy Guetta au Pacha d’Ibiza. La suite, pour Rister ? Pas la célébrité, mais près de trente ans de galères entre Paris, Bordeaux, Anvers, Aix-en-Provence et Bergues, où il sera homme-orchestre sans succès, à la fois coiffeur, animateur radio et DJ (Cupidon, Galaxy, New Tone Club…). En 1985, alors qu’il n’a que 24 ans, on lui détecte un premier cancer du côlon. Il ne cessera d’additionner tumeurs, rémissions et rechutes.

« PLUS UNE THUNE »

En 1986, la chance lui sourit un instant : avec son duo Interdit, il sort le 45 tours « Tu veux d’l’amour (t’as d’la mélancolie) » qui lui permet de passer dans les émissions de Jacques Martin et Christophe Dechavanne, de faire « dans la joie et la bonne humeur » quelques plateaux FM avec Caroline Loeb, Desireless, Les Avions. Sauf que le deuxième 45 tours d’Interdit est un bide. Rister se remet à manger son pain noir jusqu’en 2002 : « J’avais 41 ans et plus d’espoir.

Quand j’allais chez mes disquaires en Belgique et que j’écoutais les nouveautés, tout se ressemblait. Il n’y avait pas d’âme, je ne voulais pas jouer ça. En 2002, j’arrête de bosser au Cap’tain, où j’étais DJ résident depuis 1995. C’est là que Joachim Garraud, que j’avais rencontré dix ans avant à la radio Maxximum, me demande un remix de “Love Don’t Let Me Go” de David Guetta. »

Bingo ! Le remix plaît. Garraud, coproducteur des disques de Guetta, propose à Rister de collaborer à son prochain album, Guetta Blaster. Daft Punk et Mirwais ont ouvert la voie aux Etats-Unis, il est temps pour d’autres artistes français de s’y engouffrer. Mais Rister, décidément pas carriériste, dit non à ce plan en or. A la place, il travaille pour la chanteuse Anaklein (sa femme et la mère de sa fille).

En 2006, c’est la catastrophe : 3E Média, le label sur lequel ils sont signés, fait faillite. Alors que Garraud le sollicite à nouveau, pour le Pop Life de Guetta, il change d’avis : « Mon épouse et moi, on s’asseyait sur un an de chiffre d’affaires, on n’avait plus une thune, juste un toit. C’est là que j’ai composé “Love Is Gone” pour David. Je suis allé voir mon banquier, le Crédit du Nord à Malo-les-Bains, et je lui ai dit : “Je n’ai plus d’argent, mais je viens de faire une chanson pour David Guetta, je pense qu’elle va générer un peu de droits Sacem…” Mon banquier m’a répondu qu’il me suivait. En juillet 2007, alors que j’étais en voiture pour aller chercher ma fille à l’école, il m’a appelé pour me dire que l’argent venait d’arriver sur mon compte. J’étais sauvé. »

FOURNISSEURS DE POP INDUSTRIELLE

Rister a 46 ans, il est toujours gravement malade, mais avec le carton planétaire de « Love Is Gone », sa vie prend enfin un bon tournant. Alors qu’Etienne Daho veut l’engager, Guetta s’interpose : « Il est venu me voir : “Ecoute Fred, ça m’embête un peu que tu donnes tes idées et tes sons à d’autres, j’aimerais que tu aies un contrat d’exclusivité avec moi.” On n’a rien signé, c’était une promesse. David tire tout le monde vers le haut, il est très positif. J’en profite pour couper court aux méchancetés et rumeurs qui s’écrivent à son sujet, comme quoi il ne composerait pas ses chansons. Je suis très bien placé pour savoir ce qu’il fait. Certes, il pianote moins bien que moi, mais il a toujours l’idée qu’il faut. Il y a deux ans, j’étais à 60% d’une chanson, je n’arrivais pas à la finir, et en trente minutes il l’avait terminée. En studio, on travaille ensemble. »

Après « Love Is Gone », le tandem signe « I Gotta Feeling », achève de fusionner électro et hip-hop, radios et clubs, et collabore avec Kelly Rowland, Kelis, Kid Cudi, Usher, Rihanna… Rister se retrouve depuis dix ans dans le club très fermé des fournisseurs de la pop industrielle mondialisée. A quoi ressemblent les writing camps, ces fameuses sessions organisées par et pour les superstars ? « C’est un peu un camp de hippies, un havre de paix, c’est super. On peut-être quinze, vingt, trente personnes, pendant une semaine ou un mois, ça dépend… Il y a des auteurs et des producteurs, on se fait écouter ce qu’on fait. Avec David, ça se passe le plus souvent chez lui à Ibiza. La maison est très grande, et il y a tout autour des petites maisons indépendantes. Moi, j’ai ma chambre réservée, mon salon, ma salle de bain. Chacun fait ce qu’il veut, compose au bord de la piscine, dans son lit, ailleurs. Et le soir, on monte de grandes tablées. »

N’étant pas naïf, Rister sait que, « dans ce métier où la concurrence s’exerce sabre au clair », il faut rester sur ses gardes : « Lors de ma dernière séance à Los Angeles, il y a gars dont je tairai le nom, s’il avait pu me tuer, il l’aurait fait. Pourtant je le connais bien. Mais le mec sait que vous avez des problèmes de santé, qu’il y a une place à prendre… » Plus qu’un coup de couteau dans le dos, le vrai risque de ces sessions n’est-il pas de se faire piquer ses idées ? Rister se marre : « En Californie, il y a une loi insensée, incroyable, qui dit que n’importe qui ayant passé plus de dix minutes dans le studio peut demander à être crédité. Un des avocats des Black Eyed Peas m’a expliqué : on estime qu’au bout de dix minutes, cette personne a pu vous influencer. C’est absurde ! Mais on comprend pourquoi Ester Dean, qui a fait beaucoup de chansons pour Rihanna, met maintenant tout le monde dehors. Elle reste seule avec son ingénieur du son. David et moi, on est tolérés, peut-être parce qu’on est français, bien élevés… »

Lire aussi : La Cicciolina : « Jeff Koons me doit tout ! »

MAISON CHIC

Chez lui, Fred aime écouter Bach et Beethoven. Son livre montre un homme mélancolique, loin d’être un bourrin. Que pense-t-il de la grosse pop mainstream ? N’est-elle pas de plus en plus formatée, vide, déshumanisée ? « Avec d’autres producteurs, David a pu sortir des titres un peu stadium à mon goût. Moi, je n’ai honte de rien, je ne fais pas des farandoles ! Après, les tubes, c’est le public qui décide. C’est une alchimie complexe : si vous copiez autre chose, ça ne marchera pas ; il faut réussir à inventer un truc original qui épousera l’attente des gens. C’est pas du Mozart, “I Gotta Feeling”, mais les gens avaient eu envie de se jeter dessus et de se lâcher, comme avec “Born To Be Alive”. C’était le bouquet final. » Sentant bien qu’on pourrait le titiller, Rister nous devance : « J’ai connu l’underground.

Ça fait du bien à l’ego mais, quand on ouvre le frigo, il y a une tranche de jambon et un yaourt. David et moi, on s’est dit qu’on voulait faire de la musique pour le plus grand monde. Récemment, on a fait “Pelican”, un morceau minimaliste. David le passe dans une soirée branchée. Il y avait Booka Shade. Ils connaissent David, mais pour leur image ce n’est pas génial de se montrer avec lui. Et quand il a mis “Pelican”, il les a vus se rapprocher… Le snobisme, c’est ridicule. Quand je croise quelqu’un qui me dit qu’il ne fait pas de musique commerciale, qu’il fait du branché, je lui réponds toujours : “Profites-en, parce que ça ne va pas durer !” »

Rister a de toute façon dans sa manche un atout infaillible. Une nuit, à 2 heures du matin, il fume une cigarette dehors, à son hôtel, le Sunset Marquis à Hollywood. En bas, il y a le studio NightBird, où enregistrent Katy Perry et autres. En sort Nile Rodgers, qui lui dit : « Chic, “Let’s Dance” de Bowie ? C’était rien, niet, que dalle… “I Gotta Feeling”, voilà la chanson de tous les temps ! » L’interview terminée, on continue de parler dans le jardin. Nous sommes chez son éditeur, la très chic maison Séguier. Comment a-t-il atterri ici ?

Lire aussi : On a trouvé des pépites dans les poubelles de Bob Dylan !

« J’aime bien les indépendants. J’avais discuté avec de plus grosses structures, mais elles voulaient que je parle d’argent, que je dévoile des trucs croustillants sur David, que je fasse du people… Ça ne m’intéressait pas. Finalement je me retrouve dans l’underground, mais avec mon livre ! » Faire danser les gens (S.guier) / LOUIS-HENRI DE LA ROCHEFOUCAULD

Un portrait à retrouver dans le n°227 de Technikart